額縁を飾るのに特別な技術は必要ありません。

シンプルに、見栄え良く額縁を飾るコツをお伝えいたします。

基本的に額縁の裏面には、額吊金具に掛けるための吊紐が付属します。

壁面に取り付ける額吊金具は、壁の材質で使い分ける必要があるため額縁には付属しません。

以下でご紹介している壁面用の金具を別途お求めください。

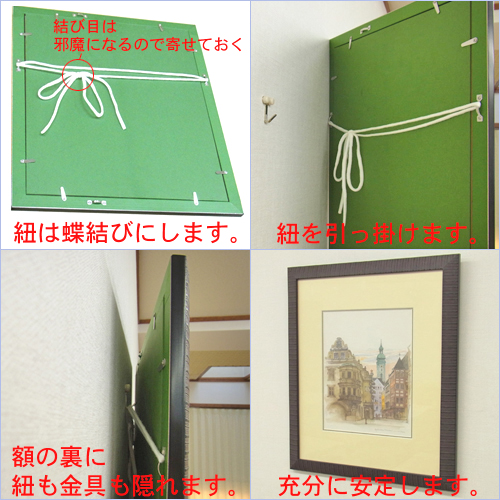

額縁を飾る手順は、「紐を掛ける」だけです。紐を蝶結びに縛って、額吊金具に掛けましょう。額吊金具と紐を額縁の背中で隠すのがポイント。すっきりと飾ることができます。

和室の頭上に飾る場合を除いて、額縁を乗せる額受金具は必要ありません。基本的に額縁を支えるのは紐だけで充分です。

現代の住宅事情だと、壁のほとんどが石膏ボード。この石膏ボード向けの金具がJフックです。

対荷重も充分、しかも安価な万能額吊金具です。

石膏ボードの裏側に、下地の木材は必要ありません。額縁を飾りたい場所に取り付けてください。壁にほとんど傷が付かないのも大きなメリット。

Jフックの詳細はこちらからご覧ください。

当店では壁に穴を開けない粘着系の金具はおすすめしておりません。前述のJフックなど、細釘を使うフックをご検討ください。粘着系のフックは寒暖差等で粘着が弱まり、落下事故に繋がります。

壁の小さな穴は簡単な補修でほとんどわからなくなります。壁紙用の補修材を使う他、歯磨き粉を塗る、こよりにしたティッシュを詰めるといった方法もあります。

額縁を壁に掛けると、ややお辞儀した形になります。平行に飾ることができる「ハンガーセットA」や「ハンガーレール」もありますが、取付に手間がかかります。

傾きが気になる場合、額縁の下部に何かを挟みましょう。ティッシュ、スポンジ、ゴム、何でもかまいません。挟むことで、すべり止めや壁の保護も期待できます。専用の額裏パッドも販売しています。

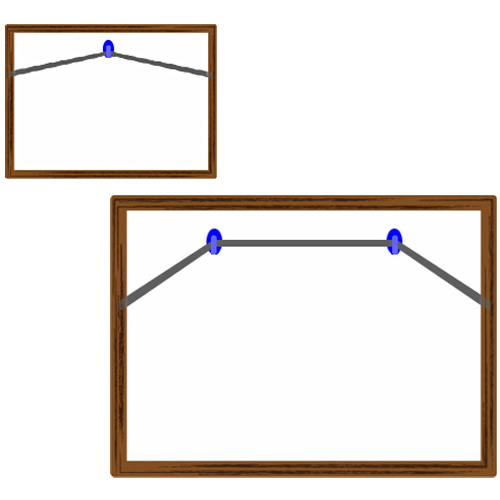

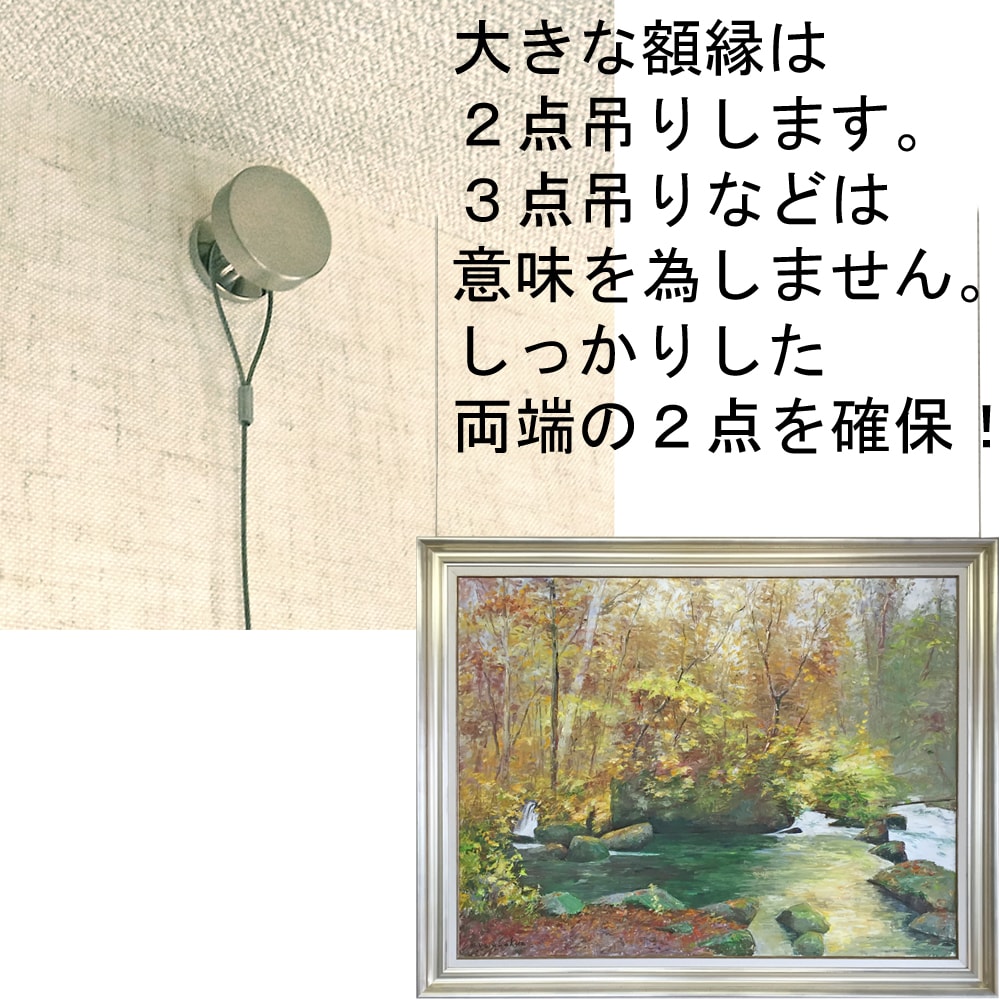

額吊金具を2つにすることで、額縁がとても安定します。特に横長の額縁は、傾きやすく安定しません。傾いた額縁に手を焼いている方は是非お試しください。荷重が分散されるので、安全面でも効果があります。

【基本編】の額吊金具を2つ用意し、15~30cm程離して取り付けます。取り付けた額吊金具の両方に紐を掛けてください。

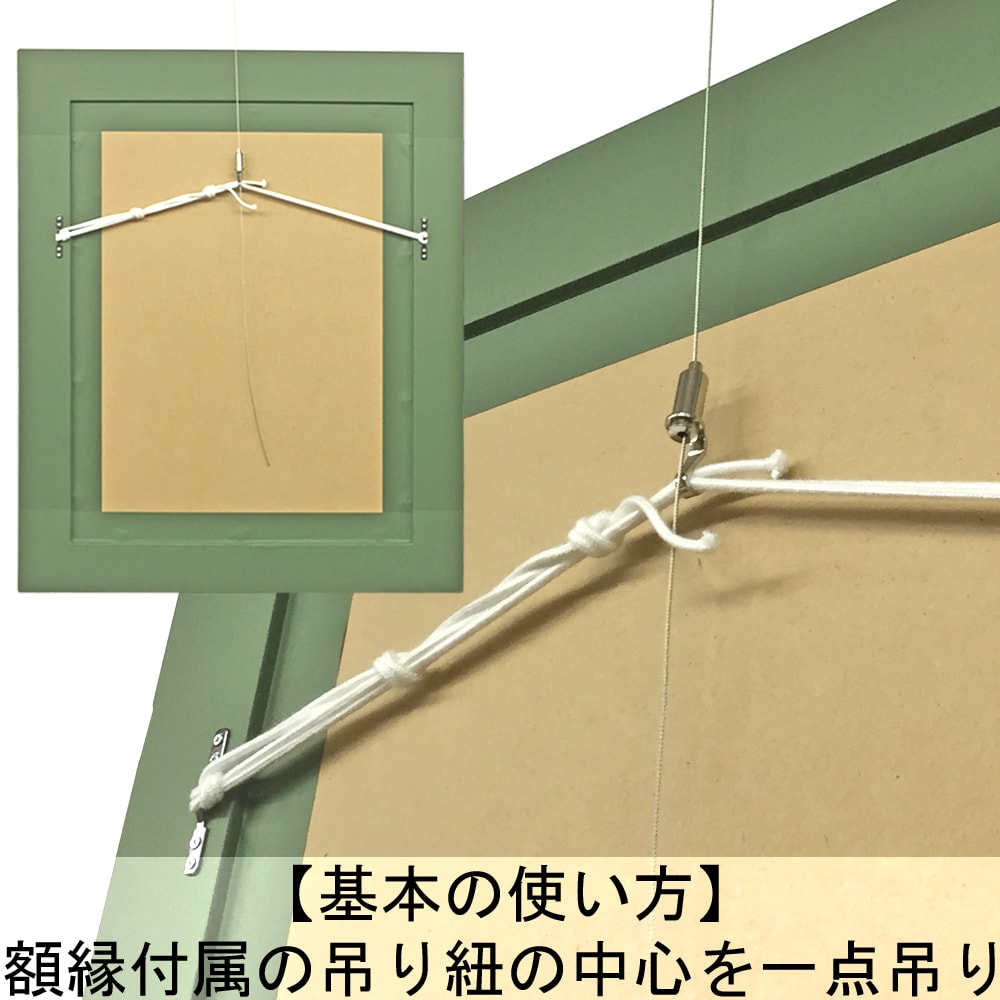

美術館などでおなじみの、上下に移動可能なフックが付いたワイヤーです。普段はロックがかかって動かず、充分な耐荷重で額縁をしっかりと吊り下げて飾ります。

後述するピクチャーレールと組み合わせると、上下左右、自由自在に額縁の位置を調整できます。

額縁を飾る壁面に、ネジ・釘が使えない場合があります。土壁などはぼろぼろと崩れて充分な耐荷重が得られません。こういった場合、例えば、壁面と天井の角の木部から額吊ワイヤーを下げて額縁を飾ることが可能です。

また、高さの感覚のつかみづらい階段部分では、自由に上下移動ができる利便性が光ります。「額吊金具に紐を掛ける」のが最もシンプルな飾り方ですが、ワイヤーを加えると額縁を飾れる範囲が広がります。

下げたワイヤーが壁面より離れている場合など、額縁が安定しないことがあります。ふらふらとなびく額縁は見た目に落ち着きません。

石膏ボードの壁なら、ホッチキスを使ってみましょう。強固な固定にはなりませんが、お手軽にワイヤーを留めることができ、壁面の傷も少なくて済みます。

和室に額縁を飾る場合、鴨居や長押の上に掛けることになります。

目線の高さに飾る場合は、【基本編】や【額吊ワイヤーを使う】をご覧ください。

鴨居や長押の上に飾らない場合、『額受金具』は必要ありません。

額吊金具、額受金具、額ふとんを用意します。

主に額縁を支えるのは、額吊金具と吊紐になりますが、額縁を鴨井や長押に直接乗せるのは危険です。額ふとんは装飾の意味合いが強いのでお好みでお使いください。

金具類の一覧はこちらをご覧ください。

和室用金具の3点セットも販売しております。

【鴨居】…上部に隙間を持たない単純な横枠。

【長押】…鴨居上部に位置する幅の広い横枠。

※上部に指が入るほどの隙間がある

【廻り縁】…天井と壁面の角にある木部。壁が土壁などの場合、額吊金具を打てる唯一の場所となる。

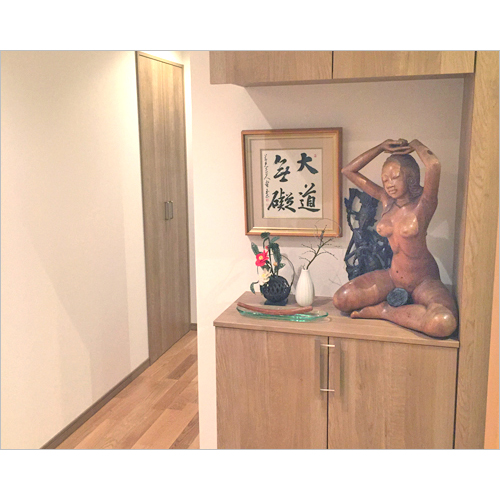

額立てと組み合わせて、床の間に置くのもおすすめです。「額立て 二本組」をご覧ください。

座ってくつろぐことが多いところでは、額縁の下部を110cm位にすると良いでしょう。額縁の大きさによっても変わるので、実際に飾った様子で微調整を行います。

いずれの場所においても、普段の目線のやや下を意識して飾るのがポイント。見上げる形では、お部屋に圧迫感が生まれてしまいます。

立って見ることの多い場所では、額縁の中心を160cm位にすると良いでしょう。リビングと違い、額縁の中心を基準にします。

和室の場合、床の間に置くのも乙なもの。『額立て 二本組』などを利用すると良いでしょう。廊下の角にイーゼルを置いて飾るのもおすすめです。

大きな額縁を飾るのも良いですが、ワンポイントで小さな額縁を飾ってみましょう。

トイレ、階段、廊下の突き当たりなど。1枚の額縁が生活の潤いにつながります。押し入れにしまいこまれたお子様の絵などを活用しましょう。

寒暖の差が激しいところ、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所などはNGです。

エアコンや加湿器にも注意しましょう。風や水蒸気が直接当たるのは良くありません。

額縁自体の劣化もさることながら、湿度の影響で飾られた品物にカビなどの影響が生じる可能性があります。

当店のヒット商品の一つがこの「後付け専用 ピクチャーレール」。後付専用で、大掛かりな工事は必要ありません。石膏ボードや木壁に簡単に設置できます。

後付けピクチャーレールはこちらからご覧ください。お部屋に馴染みやすい木調のピクチャーレールもご用意しております。

額縁を直接床に置くと、傷などの原因になります。額立てやイーゼルを活用しましょう。おすすめの2種をご紹介いたします。

和室におすすめなのは、額立て 二本組。職人仕上げの商品を模した廉価版の額立てです。

ディスプレイイーゼルはサイズとカラーが豊富。お部屋の角や廊下に置いても自然です。

額立て・イーゼルの高さは、額縁の高さの2/3程度に達すると安心です。

様々な形状の額立てやイーゼルがありますが、いずれの商品も高さに余裕がある物を選んでください。高さが足りないと、少しの力でひっくり返ってしまいます。最低でも額縁の半分以上に達する高さを選びましょう。

大きな額縁は、両端をワイヤーで吊り下げるのが基本です。本数を増やしても、力がかかるのはどれか2点のみです。万一の際のバックアップとして機能しますが、3点以上で吊り下げてもあまり意味がありません。ワイヤーをまっすぐに下げられる、しっかりとした両端の2点を確保しましょう。

耐荷重充分!

額縁に付属する、紐通し金具を利用します。紐通し金具にワイヤーフックを直接掛けるか、紐で輪を作って引っ掛け易くしてもOKです。

ちなみに、紐通し金具の近くに取り付けた額吊金具に、紐で作った輪を直接引っ掛けることも可能です。輪っかにした紐を何度も縛り直して、微妙に高さを調整する必要がありますが、ワイヤーが不要になる飾り方です。

コンクリート壁はフックの設置が困難ですが、コンクリート・レンガ・ブロック壁専用の金具があります。

粘着式の手軽なフックは、全く信用できません。まず落下の原因になってしまうので、額縁への使用はお控えください。上記フックで対応できないサイズの場合、ドリルで下穴を開け、プラグを埋め込む必要があります。コンクリート壁への金具の設置は、専門の業者様に相談するのがおすすめです。

土壁や塗り壁は、フックを打ってもぼろぼろと崩れてしまい、耐荷重が得られません。基本的にフックを設置できないとお考えください。

天井と壁の角に木部(廻り縁)はありませんか。廻り縁に額吊金具を設置しましょう。金具から額吊ワイヤーを垂らして額縁を飾ることができます。

塗り壁は下地の種類によって対応が異なります。専門業者様へのご相談をおすすめいたします。

現代住宅のほとんどは石膏ボードです。石膏ボードに飾れる額縁の重さを考えてみましょう。前述の石膏クギ Jフックを使った場合、どのくらいの大きさの額縁まで飾れるのでしょうか。

「Jフック・ダブル」の安全加重は11kg。下地の木部を使えば更なる耐荷重を得ることも可能ですが、ここでは11kgを一つの目安として考えます。

10kgを超える額縁は、一般額の場合だとB0サイズ(1031×1457)、油絵額だとF50サイズ(909×1167)あたりが該当します。

通常、これだけ大きな額縁は2点吊りにします。実際には11kg以上の額縁を飾ることも可能でしょう。常識的な大きさの額縁でしたら、重量を気にする必要はありません。