作品の裏に紙を貼りつけて補強し、鑑賞価値を高めるのが『裏打ち』。特に書道、水墨画といった作品の額装には必須の作業です。表具部門も完備する当店にお任せください。

裏打ちとは、作品本紙の裏に紙を貼り付けて補強し、しわやたるみを防ぐこと。主に裏打ちが必要となるのは、水墨画や書道のように和紙に書いてある作品です。

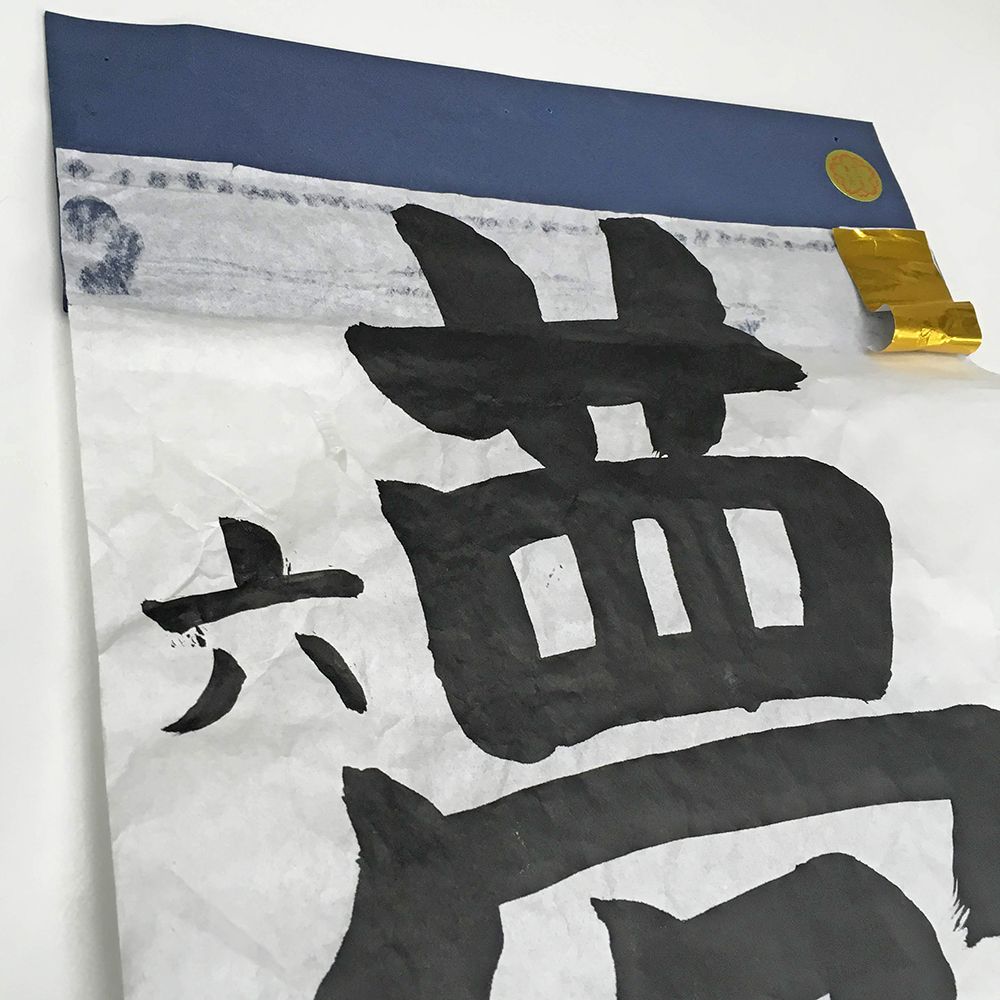

紙はその性質上、墨など水分が加わると収縮します。作品を描くとき、墨を乗せた部分の紙は収縮し、墨の乗らない部分は収縮しません。これが繰り返されることにより作品本紙に歪みが生じ、しわやたるみが生まれます。書き初めの作品をイメージしてください。書かれたままの書はしわくちゃの状態なのです。

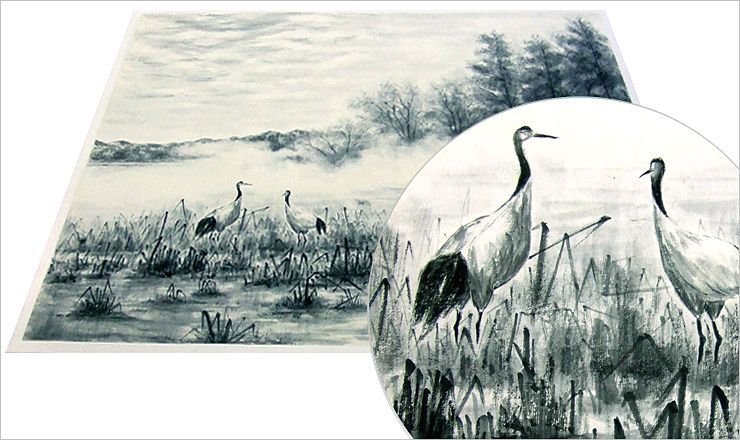

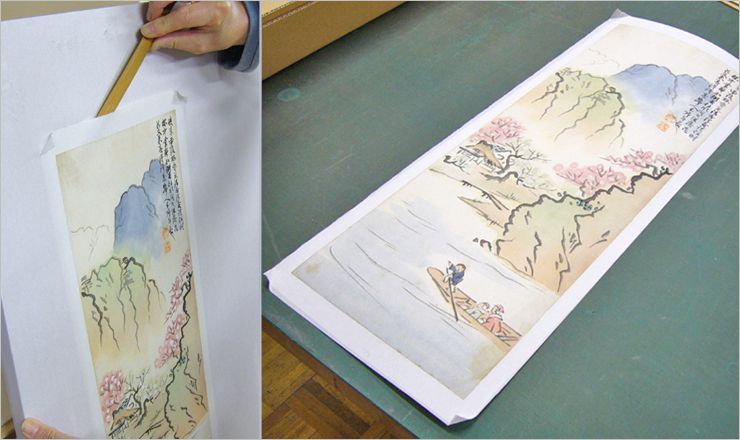

このしわやたるみを伸ばすため、裏打ちを行います。裏打ちされた作品の美しさは一目瞭然。 しわやたるみは無くなり、作品本紙の裏に裏打ち用紙の白色が加わることで、墨の色もはっきりと出ます。

裏打ちによって作品の印象がガラリと変わることもあるので、裏打ちまで含めて作品の完成といってもいいでしょう。作品をより引き立てる裏打ちは、額装や掛軸にするときには必須の作業です。

全ての素材が裏打ちできる訳ではありません。

[浮世絵・版画・拓本・リトグラフ]

一般的に作品価値が低下します。裏打ちは行わない方が無難です。

[写真]

写真専用の裏打ちボードをご利用ください。大きくなるほど裏打ちが難しくなります。

[ポスターなどの洋紙]

こちらをご覧ください。

こちらのように天地を糊付けされた書道作品は、裏打ちの際に裏紙を剥がす必要がありますが、一般的な糊(化学糊)は剥がすことができません。

作品本紙のダメージありきで画用紙をこそぎ取る、裏側の画用紙ごと裏打ちする、裏打ちせずに額装するといった選択になります。書道作品の掲示では、糊付けではなく挟んだり、水に溶ける糊を使うなど、作品のその後にも配慮すべきです。

また、紙の周囲の余白も大切。余白が広ければ隠したりカットするだけですが、新たに余白は作れません。元気なお子様にはなかなか難しいと思いますが、余白を考慮した作品作りがベターです。

裏打ちに限らず、お客様の品物をお預かりしての額装作業には、配送時の破損や紛失の他、作業時のアクシデントの可能性があります。額装の経験とノウハウは全国一を自負しておりますが、万が一、お預かりのお品物に甚大なダメージを与えてしまった場合、現状維持で最善の額装作業を行わせていただきます。

前提として、ポスターなどの洋紙は裏打ちに向きません。用紙自体に手を加えることはせず、そのまま額装するのが基本です。詳しくは[ポスターの額装術]をご覧ください。

▲ 皺や折れ目は跡が残る。

▲ 擦り傷が付きやすい。(光沢がある品物は顕著)

▲ 裏打ち用紙の間に埃などが混入し、見た目に影響を及ぼす可能性がある。(粒状の凹凸など)

▲ 一般的に裏打ちは作品の価値を下げる。

(ポスター・浮世絵・版画・拓本・リトグラフ)

和紙の場合、繊維の強靭さから皺や折れ目を正すことも基本的に可能ですが、洋紙の皺や折れ目は必ず跡が残ります。

逆に言うと、裏打ち作業でアクシデントが起こった場合、取り返しがつかないということです。ポスターの裏打ちは、リスクをご理解いただいた上でご依頼ください。[お問い合わせはこちらから] ※最大516×729ミリ程度

なお、フィルムで覆うラミネート加工は、もっても数年で剥離などが生じるので保存には向きません。ポスターは手を加えず、そのまま額縁に飾るのが基本です。

裏打ち~額装の工賃は以下をご参照ください。作品の状態、額装方法により価格は変動します。

ちなみに裏打ちのみのご依頼は承っておりません。額縁製作の一環として裏打ち作業を承ります。

価格表の金額は『乾式裏打ち』の価格目安となります。乾式裏打ちを行った作品は掛け軸などに仕立て直すことができません。仕立て直しも可能な『湿式裏打ち』がご希望でしたら、こちらからお問い合わせください。

|

作品サイズ |

裏打ち~額装 工賃目安 |

作品サイズ |

裏打ち~額装 工賃目安 |

|---|---|---|---|

|

半紙(242×333) |

¥1,705~ |

半懐紙(250×360) |

¥2,035~ |

|

全懐紙(364×494) |

¥2,662~ |

半切1/3(348×455) |

¥2,409~ |

|

半切1/2(348×682) |

¥3,124~ |

全紙1/3(455×695) |

¥7,161~(張込) |

|

全紙1/2(682×695) |

¥9,350~(張込) |

全紙(695×1365) |

¥14,872~(張込) |

|

八ツ切判(174×682) |

¥2,464~ |

東京小判(190×680) |

¥2,464~ |

|

千葉判(215×830) |

¥3,300~ |

埼玉判(260×785) |

¥3,201~ |

|

東京判(272×1013) |

¥3,894~ |

半紙3倍(240×1000) |

¥3,685~ |

|

半切(348×1365) |

¥9,691~(張込) |

連落(515×1365) |

¥12,815~(張込) |

|

F3(220×273) |

¥1,925~ |

F4(242×333) |

¥1,925~ |

|

F5(270×350) |

¥1,925~ |

F6(318×409) |

¥2,321~ |

|

F8(379×455) |

¥2,662~ |

F10(455×530) |

¥3,014~ |

|

手ぬぐい(340×890程度の大きさ) |

¥3,388~ |

作品によっては裏打ち作業が行えない場合があります。チェックリストを確認の上、後述の方法で作品をお送りください。

1. 裏打ちできるのは、和紙(と布地)のみです。

2. 裏打ちできるのは、水に流れない本墨の作品。筆ペンなどは、色が滲む恐れがあります。

3. 額装用の厚手の紙で裏貼りを行います。掛け軸などに仕立て直しはできません。

4. 年月を経た作品は別途ご相談ください。埃などが浮き出る恐れがあります。

5 . 万一の事故による損傷などが起こった場合、作業代金の弁済で謝罪とさせていただきます。

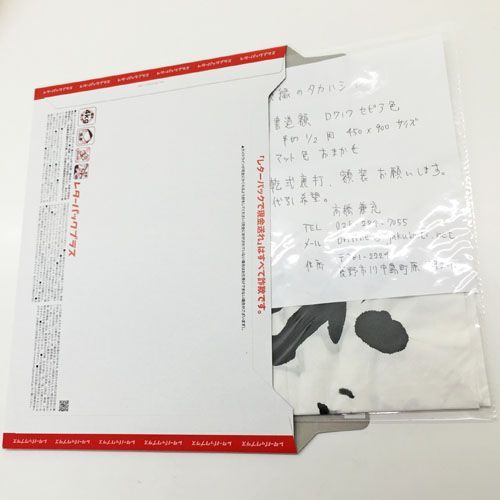

軽く折りたたんだ作品をビニール袋に入れ、小箱や封筒で荷造りします。筒状の箱に丸めて入れても良いでしょう。万一の紛失に備え、追跡可能な宅急便などをご利用の上、下記住所宛に発送してください。

額縁の注文前に作品をお送りいただいても結構です。お客様情報(お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス、お支払い方法)と額縁のご希望を書いたメモを同梱してください。内容を確認し、額縁のご提案を差し上げます。

和紙は強靭です。水を吸うと伸びる性質を利用した、裏打ち作業で皺やたるみを正すことができるので、基本的に軽く折りたたんでも問題になりません。これは手ぬぐいなどの布地も同様です。ちなみに、ポスターなどの洋紙に付いた皺や折れ目は元に戻せないのでご注意ください。

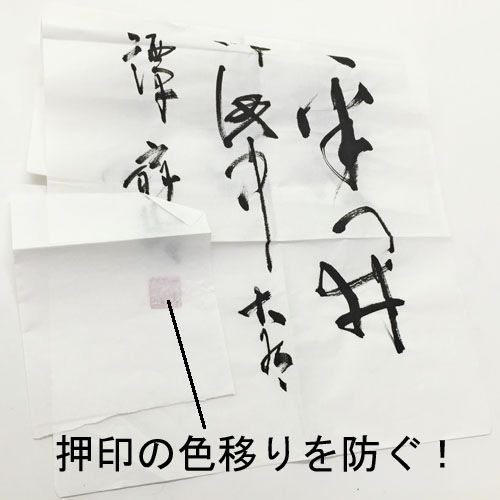

注意すべきは押印の色が移ってしまうことです。押印は墨に比べて乾きが悪いため、数日、もしくは数週間置いたとしても安心できません。ティッシュなどを挟み、押印の色が移らないようにしましょう。

裏打ちで映える作品は多岐に渡ります。ここではその一例をご紹介します。

写真は薄く平面性に劣るため、歪みやたるみが生じて観賞価値が下がります。裏打ちを行って、お写真本来の美しさを際立たせてあげましょう。

写真や小さめのポスターに使える裏打ちシートを販売しております。お写真は傷に弱く、しかも傷が非常に目立つため、慎重に作業しましょう。当社で作業を承る場合も、リスクをご理解いただいた上でのご依頼をお願いしております。

サイン入りのTシャツを額に入れたいというご依頼です。思い出の写真と共に額装してみました。Tシャツをハンガーに掛けて飾る専用額もご用意しておりますが、このようにカットして1枚の布として飾る手もあります。

カットした布地を裏打ちして紙状にすることで、額縁の選択肢が広がります。シャツを切ることさえ厭わなければ、写真などとのレイアウトも容易になります。

裏打ちには『乾式裏打ち』と『湿式裏打ち』があります。 乾式裏打ちから説明します。

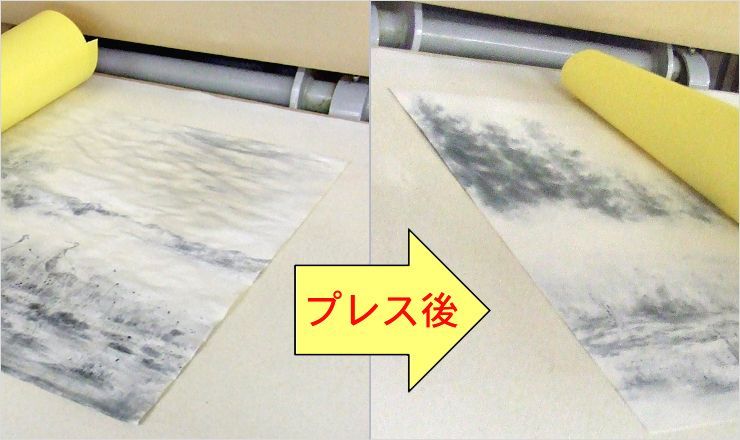

乾式裏打ちでは、熱によって溶ける、糊のフィルムが貼られた裏打ち用紙を使います。作品本紙をこの裏打ち用紙に乗せて、ドライマウントプレス機でプレスし、熱を加えることで貼り付けます。

まずは作品本紙のしわを伸ばす作業を行います。作品本紙を裏返し、霧吹きで水をたっぷりと吹き付けます。その後、中心から外側に向かってしわを伸ばしながら刷毛を掛けます。

水をかけると作品が台無しになりそうですが、『墨』が水に流れることはありません。たとえ作品をお風呂に浸けたとしても、紙が破れない限りは安心です。 ただし筆ペンなどを使った作品など、元来の墨と違うものは水に流れる恐れがあります。

続いてドライマウントプレス機でプレスをかけます。ドライマウントプレス機とは、簡単に言えば大きなアイロン。作品に熱を加え水分を飛ばしつつ、均等に圧力をかけて紙をぴんと伸ばします。

しわがひどかったり、折り目が強く付いた作品の場合、水を吹き付ける量を調整しながら再度プレスをかけます。 基本的に『和紙』は頑強なので、例えぐしゃぐしゃに丸められた作品でもまっすぐに伸ばすことが可能です。

充分に紙が伸びたら、裏打ち用紙に作品を乗せます。裏打ち用紙の光沢のある面が糊面です。

あとはもう一度ドライマウントプレス機にかけるだけですが、乾式裏打ちしてしまうと再度剥がすのは困難です。裏打ち用紙と作品の間に異物が無いか、作品が裏返しになっていないかを確認します。折れ目が付いたり、毛などの異物を巻き込んでは作品が台無しです。目を皿のようにして確認しないといけません。

プレスが終われば、乾式裏打ちの完成です。乾式裏打ちのメリットは、作業効率がよく、安価に均一な仕上がりとなることです。

裏打ちすることで墨の色もくっきりとなりました。乾式裏打ちは前出のような市販の裏打ち用紙を使って、ご家庭のアイロンで行うことも可能です。ちょっとしたコツが必要なので始めは失敗してもよい作品で練習してください。

湿式裏打ちは、昔ながらの表具糊を使った裏打ち方法です。乾式裏打ちに比べて、刷毛(はけ)の扱いや表具糊の濃度など、日本古来の職人技術とノウハウを要する作業になります。

紙と糊の扱いに精通し、乾燥・加湿をコントロールして掛軸、屏風、襖などを仕上げる職人を『表具師』と呼びます。

まずは作品本紙の裏側から、棕櫚刷毛で作品本紙を濡らしつつ、しわを伸ばします。

全体を満遍なく湿らせて、充分に紙を伸ばすことが大切です。前述の『紙は水分を含んで伸びる』という性質を利用した作業です。

作品本紙のしわをとって満遍なく湿らせたら、裏打ち用紙に表具糊をつけます。全体に薄く均等に、手早く塗るのがポイントです。

表具師にとって糊は命の次に大事なもの。その製法は工房ごとの門外不出の秘伝として扱われていたようです。

表具糊を塗った裏打ち用紙を、作品本紙に重ねます。ものさしなどを使って、裏打ち用紙がしわにならないように端から順に重ねます。重ねたあとは、棕櫚刷毛を充分にかけてしわを取り除きつつ、作品本紙と裏打ち用紙を密着させます。

裏打ち用紙は場合によって1枚であったり、2枚重ねにしたりします。2枚重ねる場合はこの作業をもう一度繰り返します。

続いて乾燥に移ります。

作業台から剥がす前に、作品の4辺に糊を付けておきます。中心部分に糊は付けません。このように全面に糊を付けずに4辺だけ糊を付ける貼り方を『袋張り』と呼びます。

作品の下に敷いていた不織布ごと作品を作業台から剥がし、仮張り板に貼り付けます。4辺の糊をよく貼り付けたら不織布を取り除いて乾燥させます。ずっと裏返しのまま作業していましたが、仮張り台に貼り付けて、初めて作品の表面が見えました。

乾燥に要する時間は半日~1日くらいでしょうか。袋張りにした糊を剥がせば湿式裏打ちの完成。乾式裏打ちに比べると、やわらかく風合いある仕上がりになっています。

また表具糊は水に溶け、簡単に剥がすことができます。このため再表装を行うことを見越して、掛軸などは基本的に湿式裏打ちで行われます。長期保存した作品を、剥がして『洗濯』できるのも湿式裏打ちだけです。

裏打ちした作品は、どのように額縁に納めれば良いのでしょうか。書道や水墨画の額装方法は、主に以下の3つです。

① 紙マットを窓抜きして額装する。

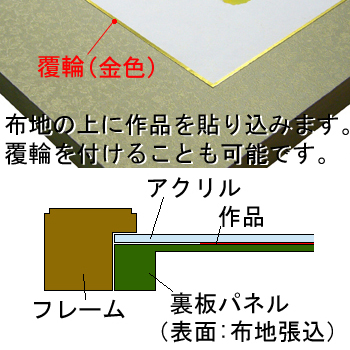

② 布地の上に張り込んで額装する。

③ 浮かし額装など、特殊な方法で額装する。

いずれの場合も裏打ち作業は不可欠ですが、特に②の場合、裏打ち作業に付随する『張り込み』作業が必須です。 欄間額などは、張り込み技術ありきの商品。お客様の手による張り込みが不可能な場合、額縁に飾ること自体が難しくなります。

弊社で裏打ち作業を行う場合、作品のセットも含めた、額装品の完成まで行います。経験豊富な専門スタッフが、お客様の作品を完璧な額装品に仕上げます。

額縁の構造に合わせて、最適な方法で額縁にセットいたします。作品が正確な四角形に断ち落とされているか、しわなどがなくピシッと伸びているか、満足いく仕上がりがご確認いただけると思います。

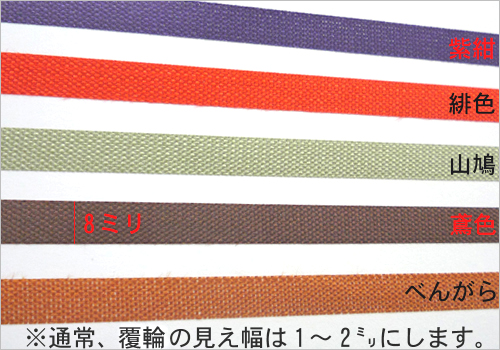

張り込みの際、覆輪(ふくりん)を付け足すことも可能です。覆輪は作品の周りを囲い、額装にメリハリをもたらすアクセント。作品の周囲1-2mmほどを、覆輪のアクセント色が囲う形になります。 張り込み代金に若干の加算になりますが、覆輪の有無についてもご一考ください。

覆輪は金色が基本ですが、他の色のご用意しております。 覆輪の色合わせは、作品の雰囲気、背景の布地の色が密接に影響します。色の指定をいただくよりも、当店にお任せくだされば幸いです。

裏打ち作業において、作品にダメージが生じる可能性もゼロではありません。具体的には以下のようなリスクが考えられます。

① 墨などが流れる、もしくは滲む恐れがある。

② 作品と裏張りの間に、空気中の埃などが混入し、異物が透け見える等、仕上がりに影響する恐れがある。

③ 年月を経た折り目など、完全に伸びない恐れがある。

作業には万全を期して望みますが、何卒上記リスクをご理解いただけますようお願いいたします。

事故防止のためにも、下記の裏打ちの前提条件を今一度お確かめください。

1. 裏打ちできるのは、和紙(と布地)のみです。

2. 裏打ちできるのは、水に流れない本墨の作品。筆ペンなどは、色が滲む恐れがあります。

3. 額装用の厚手の紙で裏貼りを行います。掛け軸などに仕立て直しはできません。

4. 年月を経た作品は別途ご相談ください。埃などが浮き出る恐れがあります。

5 . 万一の事故による損傷などが起こった場合、作業代金の弁済で謝罪とさせていただきます。