書道向けの額縁の選び方と、作品のセット方法を詳しく解説します。書道用紙のサイズ表も合わせてご確認ください。

書道/水墨画用の額縁は大きく5パターンに分かれます。お子様の書道作品など、手軽な額装をお考えなら「マット付きの一般額」をご検討ください。当店は工場直営の額縁専門店ですので、こだわり仕様の額縁もご用意いたします。

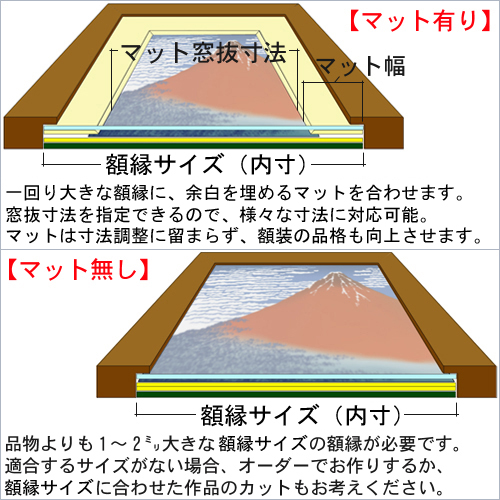

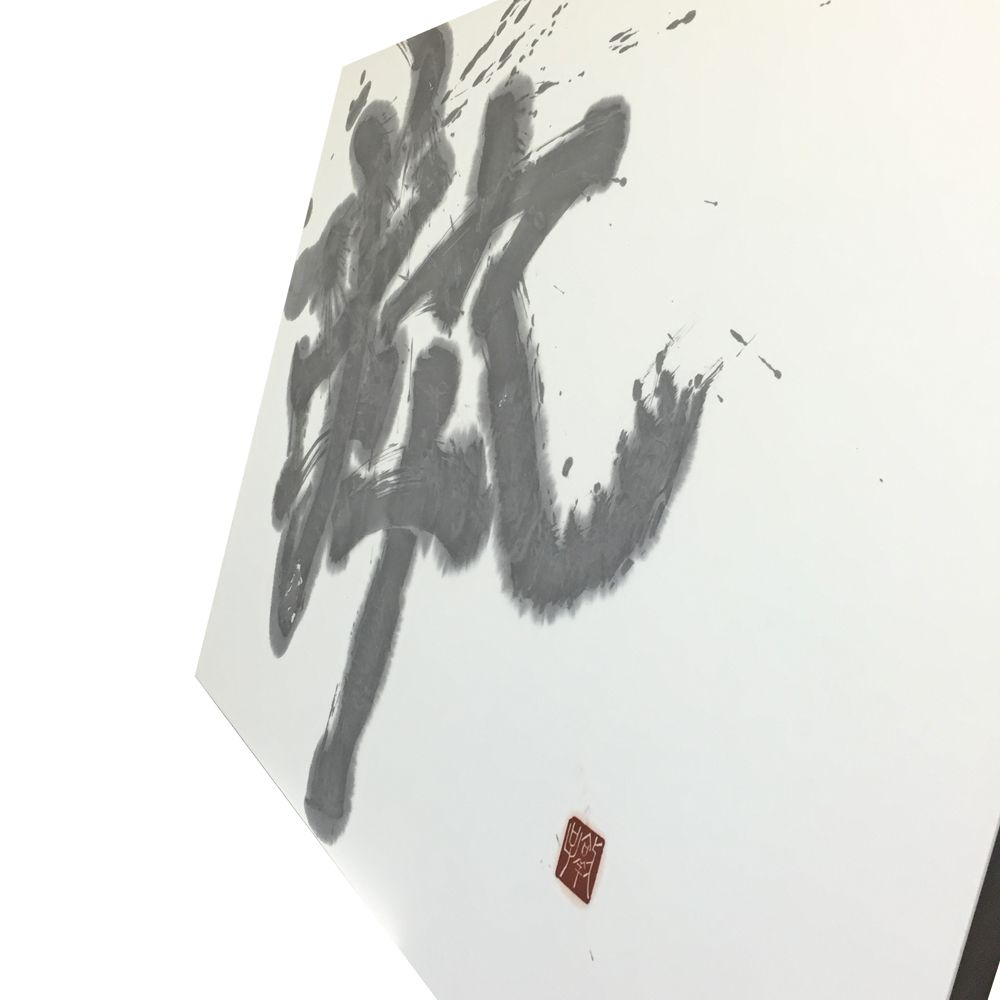

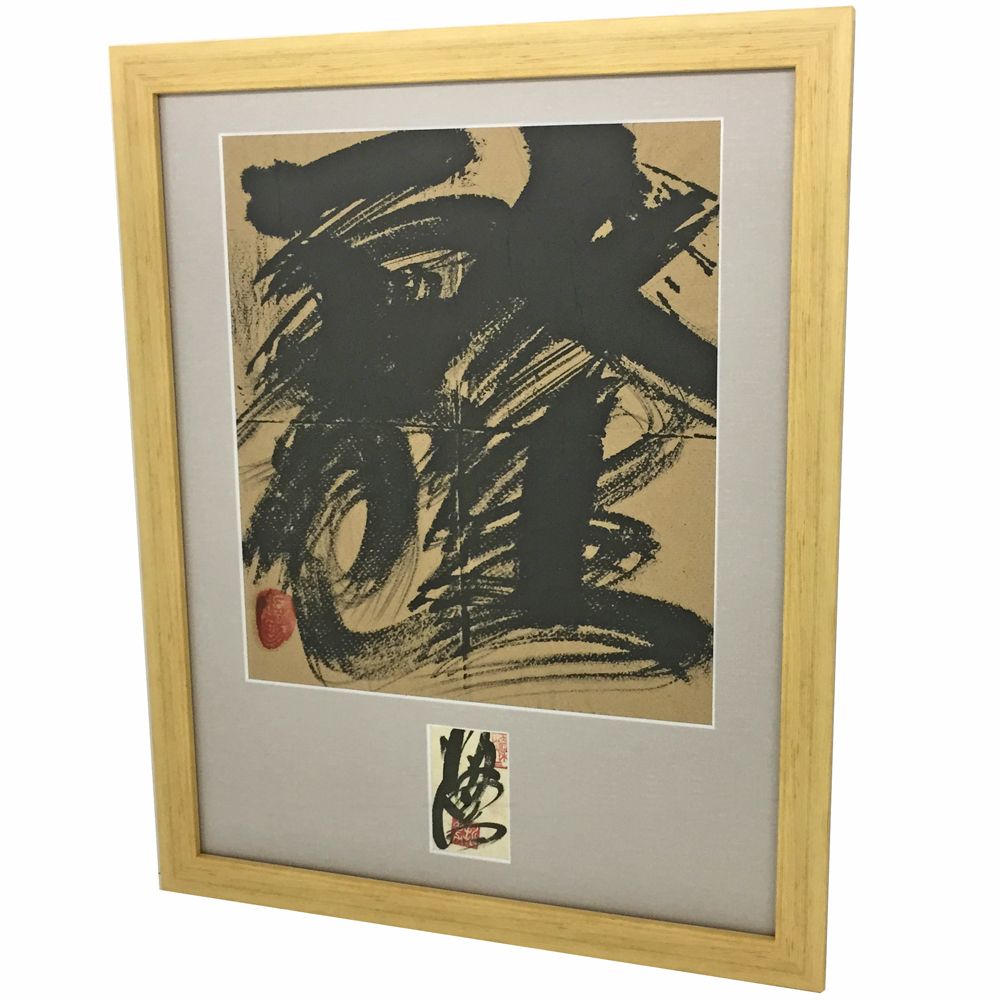

作品よりも大きな額縁と額装マットを合わせ、書道作品を飾ります。額縁とマットを組み合わせるのは、額縁の最も基本的な使い方。マット(色の付いた厚紙)は、作品に合わせて窓抜きを施しますので、寸法の調整が容易に行えます。

書道作品の場合、窓抜きしないマットを背景とし、作品を乗せる方法もありますが、見栄えや保存性に劣ります。なるべく窓抜きしたマットを使うようにしましょう。

書道作品と寸法を揃えた額縁を用意し、すっぽりと納めて飾ります。作品の周りに直接フレームが来る形になるので、額縁全体がコンパクトになります。反面、額装に広がりが生まれず見栄えが悪い、作品と同じ大きさの額縁が少ないなど、デメリットも目立つ方法です。

書道用紙がぴったり入る額縁はほとんどありません。特注サイズで製作すると高価になるので、前述のマットを利用した額装を検討しましょう。

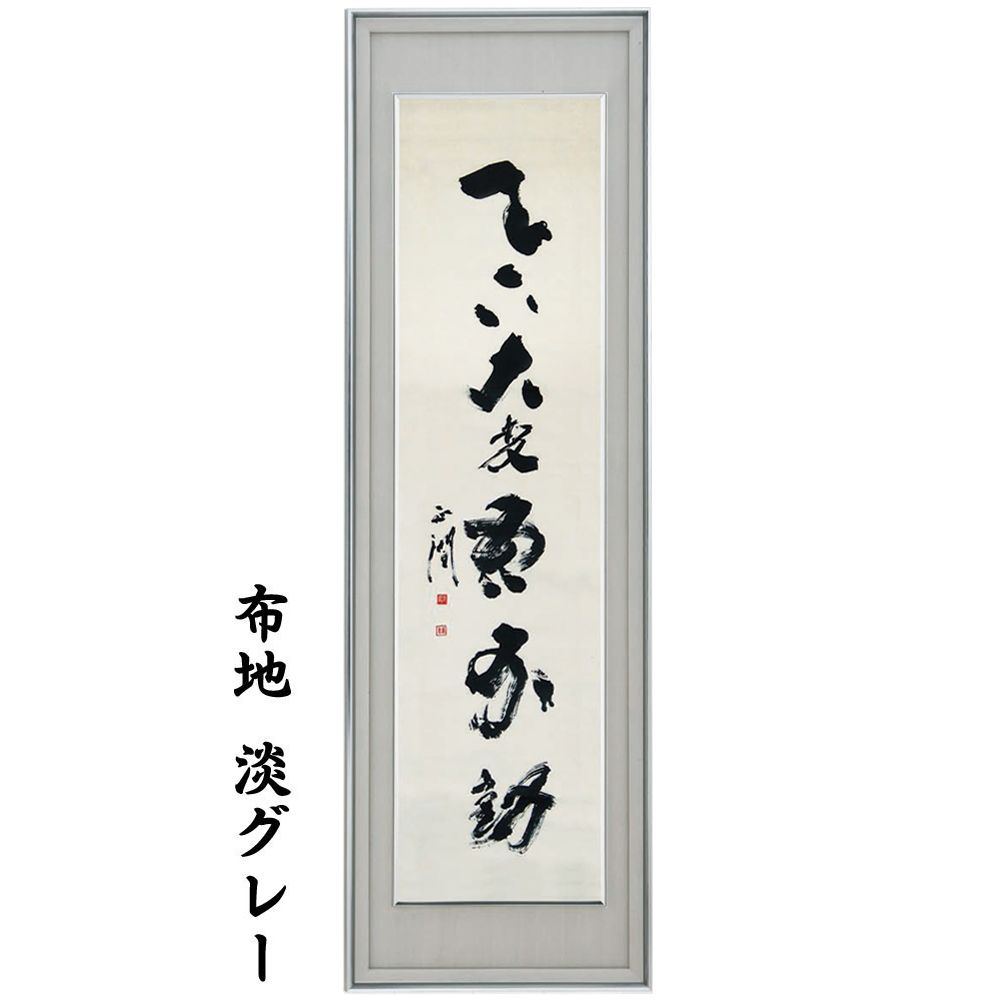

書道や水墨画向けの、専用額があります。いわゆる書道展に使われることが多い金属製の額縁ですが、ご家庭に飾っても何ら問題ありません。

額縁の内部構造に、いくつかのバリエーションがあります。部材を足して深さが追加されたもの、モダンな浮かし仕様の額縁など、お好みに合わせてお選びください。

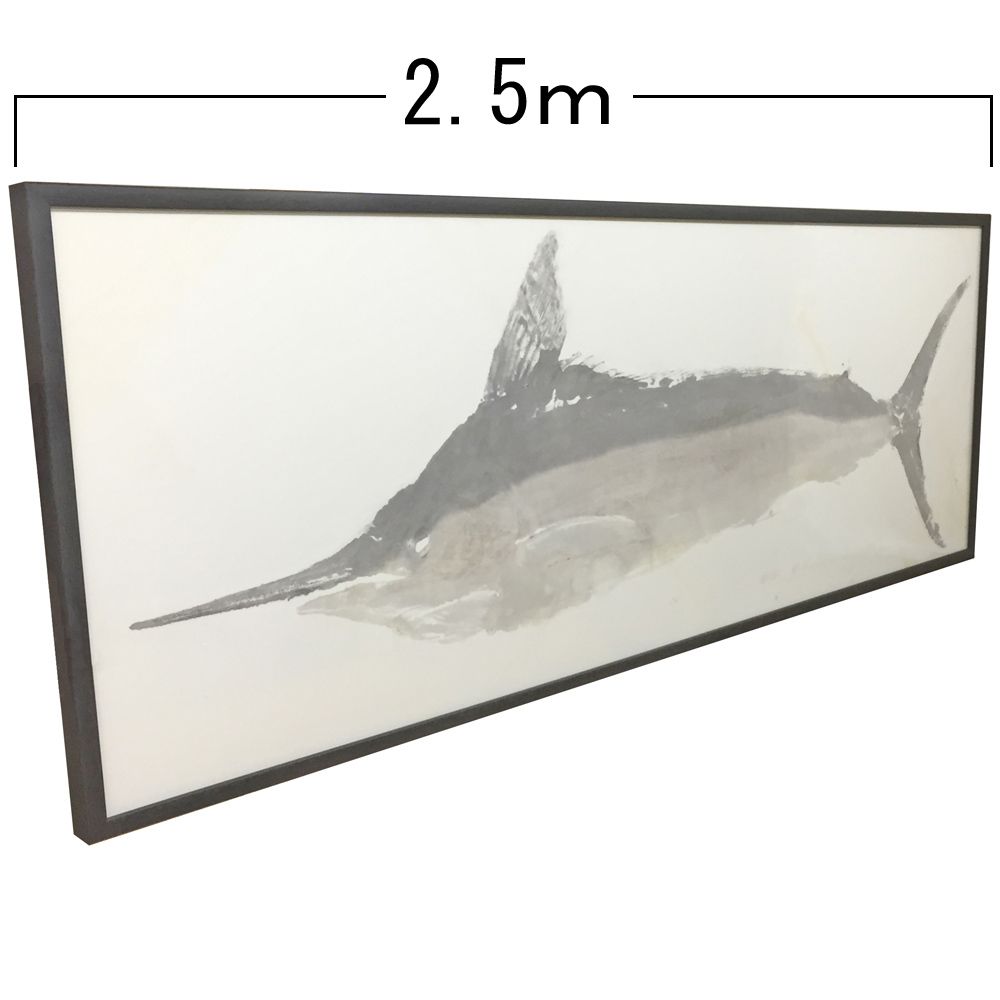

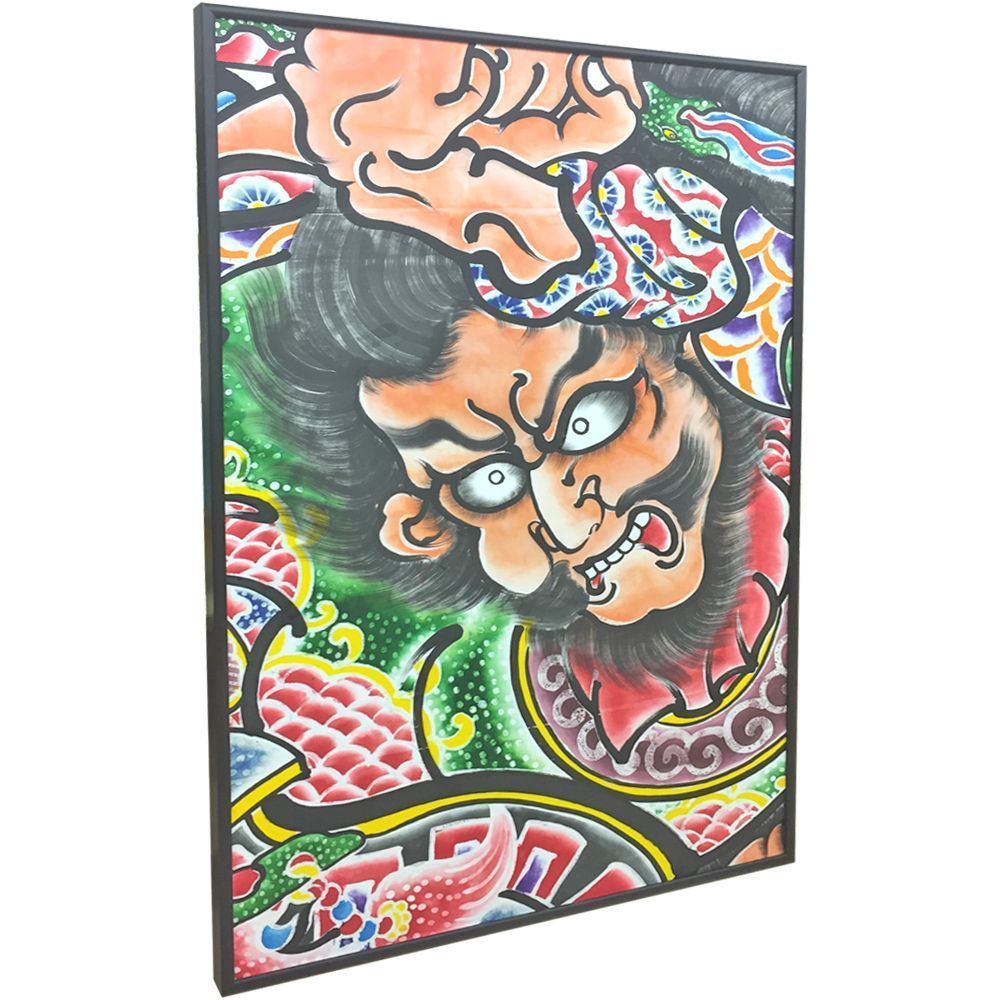

左の額装例は、パネル仕立てにした書道作品です。こういったパネル仕立ての他に、屏風仕立て、両面アクリルのアクリルフレームを使った額装など、書道作品を変わった形で飾ることも可能です。

当店が手がけた書道作品の額装例があります。豊富な額装例をご覧になって、お客様の額装をイメージする手助けとしてください。

書道/水墨画向けの額縁一覧はこちらからご覧ください。

書道用紙には様々な大きさがあります。書道用紙の大きさに合う額縁を選んで、バランス良く仕上げましょう。「適合額縁サイズ」をクリックすると、該当の額縁一覧が表示されます。

代表的な書道/水墨画用紙のサイズを挙げましたが、適当にカットした紙も良く使われます。当てはまる用紙サイズが見当たらない場合、「サイズ候補検索」をお試しください。

こちらから寸法を入力すると、適正な額縁サイズを検索して表示いたします。

|

書道用紙 サイズ呼称 |

適合額縁サイズ |

備考 |

|---|---|---|

|

半紙 (242×333) |

お習字の授業で使う用紙サイズ。 額縁の基本サイズ『太子』が使えます。 |

|

|

半懐紙 (250×360) |

全懐紙を半分にしたサイズ。 額縁の基本サイズ『大衣』が使えます。 |

|

|

全懐紙 (364×494) |

全紙が生まれるまで主流だったサイズ。 額縁の基本サイズ『三々』が使えます。 |

|

|

半切1/3 (348×455) |

半切を三等分に裁断。絵画寸法のP8に近い。 額縁の基本サイズ『三々』が使えます。 |

|

|

半切1/2 (348×682) |

半切を半分に裁断。 水墨画に良く使われる寸法。 余白のとり方次第で数種類の額縁が適合します。 |

|

|

八ツ切 (172×682) (半切1/4縦) |

半切1/2を縦に裁断。ミニ書初めに使われます。 全紙から数えると八等分になるので八ツ切を呼びます。 |

|

|

東京小判 (190×680) |

なぜか地区ごとに異なる書初め用紙のサイズ。 ちなみに東京と名の付くサイズは2種類あります。 |

|

|

千葉判 (215×830) |

なぜか地区ごとに異なる書初め用紙のサイズ。 各地区の学校が定めた規格なのでしょうか。 |

|

|

埼玉判 (260×785) |

なぜか地区ごとに異なる書初め用紙のサイズ。

|

|

|

東京判 (272×1013) |

なぜか地区ごとに異なる書初め用紙のサイズ。 |

|

|

半紙3枚判 (240×1000) |

お習字の授業で使う半紙を縦に3枚並べたサイズ。 |

|

|

半切 (348×1365) |

全紙を縦に裁断。定番の細長いサイズです。 定番の寸法だけに半切専用の額縁があります。 掛軸にすることも多い用紙サイズ。 |

|

|

連落 (515×1365) |

全紙を3/4位の幅で裁断。 この大きさの額縁は規格品がありません。 オーダー製作で対応いたします。 |

|

|

全紙1/2 (681×685) |

全紙を横半分に裁断。ほぼ正方形のサイズ。 |

|

|

全紙 (695×1365) |

基本となる一枚モノ。 既製品もありますが、あまり種類はありません。 |

上記以外の大きさもこちらから検索して額縁サイズを調べることが可能です。

書道のデモンストレーションなどで、既存のサイズには収まらない特大の書道作品が書かれることがあります。超特大の作品は、後述する裏打ち作業、配送などがネックになり、額装が困難な場合があります。

額縁自体の製作は、強度に優れる金属製のフレームでおよそ対応が可能です。しかしながら、作品を美しく額縁に納められない、完成した額縁をお届けできないという可能性があるのです。ケースバイケースでなるべく対応いたします。まずはお問い合わせください。

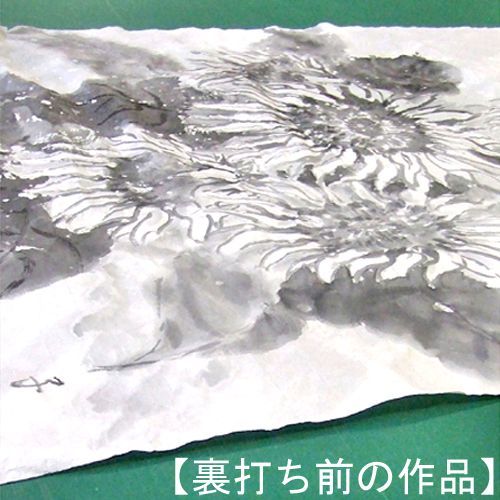

墨を吸った紙は、収縮して皺を作ります。書道作品を飾る下準備として、この皺を正すのが第一となります。書道作品は「裏打ち」を行ってから額装しましょう。

裏打ちとは、作品の裏に紙を貼り付け、補強してしわ伸ばしを行うことです。書道や水墨画は、描く際に必ず皺が生まれます。この皺を正さないことには、額縁に入れても全く見栄えがしません。

作品本紙が厚手の紙であった場合など、裏打ちが必要ない場合もありますが、ほぼ裏打ちは必須の作業です。皺を正さずに額縁に納めるくらいなら、飾らない方が賢明と言っても過言ではありません。

裏打ちは専門の技術が必要になります。基本的にお客様の手で裏打ち作業は行えません。裏打ちについての詳しい解説はこちらをご覧ください。

裏打ちした作品は平らに伸びることはもちろん、墨の色がくっきりと際立つようになります。裏打ちまで含めて、作品の完成と言えるでしょう。弊社に作品をお送りいただけば、完璧な額装品に仕上げてご返送いたします。

当店はお客様の品物をお預かりし、額装品に仕上げるサービスを承っております。工場直営の額縁専門店に、額縁の製作から額装まで任せてみませんか。

特大サイズの品物など、お客様の手での額装が現実的ではない品物も多々あります。当店の高品質な額縁に加え、額装技術もお役に立てれば幸いです。前述した裏打ち~張り込みなどの作業を含め、完璧な仕上がりをお約束いたします。

額装実例集では、当店が手がけた1400件以上の額装例を公開しております。

豊富な額装例をご覧いただき、お客様の額縁を決める手助けとしてください。