リトグラフ・ジクレー・シルクスクリーンなど高度な技術で制作された版画作品は、どのように額縁に入れて飾って楽しむ方法をご紹介します。

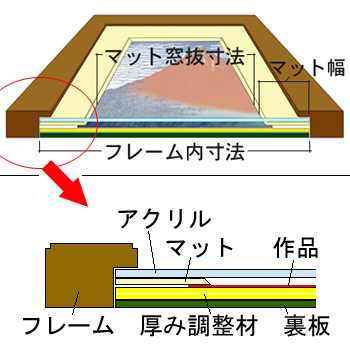

額縁と版画作品の間に、余白を埋めるように位置するのがマットです。版画作品を額装する場合には、賞状やポスターを飾るような、大きさぴったりの額縁は適しません。必ずマットを組み合わせて使いましょう。

版画の飾り方は[額縁+マット]が基本であり、かつ全てであると言っても過言ではありません。

版画が表現された紙の特性を考えると、長期的に安定して飾るには[額縁+マット]を組み合わせる方法が最善なのです。

マットは作品の周囲に適度な余白を確保して体裁を整え、額装の品格を高めます。また、版画作品は作品本紙に対して絵柄部分が小さく、周囲に本紙が大きく余っていることがあります。周囲にマットを被せることで、版画本紙をカットせず、見た目をトリミングすることが可能です。

さらにマットの役割は見た目だけにとどまりません。マットの厚み分の空間で表面カバーと版画作品の密着を防ぎ、主成分となるセルロースの吸着効果で額縁内部の環境も整えます。

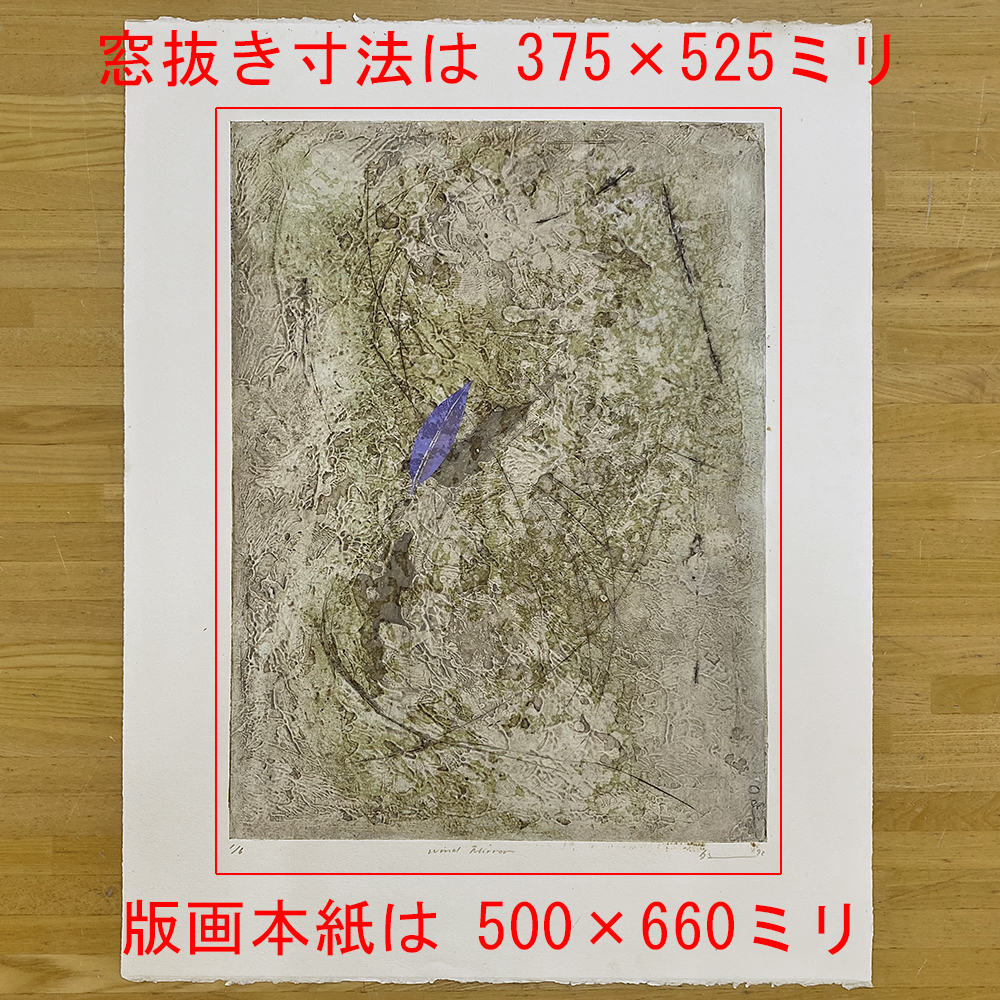

マットを使った額装にあたり、最も大切なのが[窓抜き寸法の設定]です。エディションナンバーやサインを隠すことなく、また無駄な余白は見せないように額縁に飾らなくてはなりません。まずは[窓抜き寸法=版画本紙の見える部分の寸法]をきっちり確定しましょう。

なお、[マット付き・マット無し]のいずれにせよ、版画本紙の端から端まで全てを見せることは困難です。本紙ぎりぎりに書かれたサインなど、場合によっては見せるのが難しくなります。

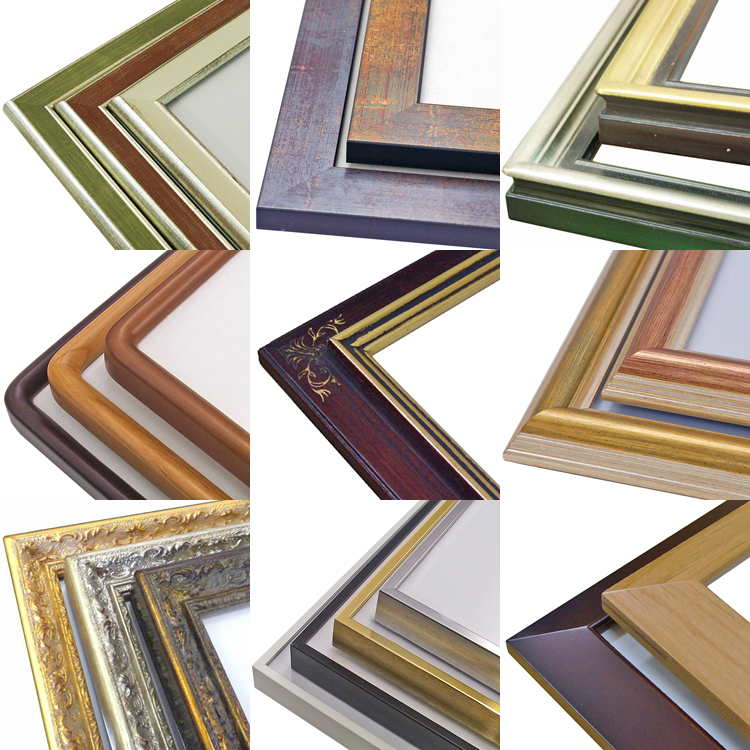

版画作品などの紙を飾る場合、一般額(デッサン額)と呼ばれる額縁が候補になります。額縁の基本とも言える、紙を飾ることを主目的とした額縁なので、サイズ・形状・カラー、いずれも豊富にご用意しております。

額縁の構造や仕様は、基本的にオーダー製作の額縁と変わりません。オーダー額縁と言うと何やら特別な物のように聞こえますが、サイズが適正で額縁のデザインが気に入ったのならば、既製品を選ばずに額縁をオーダー製作する理由は無いと言えます。

前述の[窓抜き寸法]を基準に、候補となる規格品の額縁サイズを検索することが可能です。

表示されたサイズ一覧を切り替えて、マット幅のバランスを確認しましょう。表示されるマット幅が、版画本紙の天地左右の余白それぞれよりも広く、かつマット幅が均等に近いサイズが理想です。マット幅が足りないと、額縁の大きさに合わせて版画本紙をカットする必要がありますのでご注意ください。→参考:適正なマット幅とは

規格サイズの大全紙(545×727)を使った、落合皎児さんの銅版画[ウィンドミラー]の額装です。マット幅は左右が85ミリ、天地が101ミリ。マット幅は異なりますが、見た目に違和感はありません。むしろ、長手方向のマット幅が若干広いことで、安定感が感じられます。

選択したのは[一般額 小不二]。フレームにある金のワンポイントは、オーダーの額縁だと実現が困難です。こういった既製品ならではデザインもあるので、一概にオーダー額が優れているとは限りません。

オーダー製作の額縁の第一のメリットは、サイズを自由に決められることです。いくら一般額の種類が豊富といっても、マット幅がぴったりと均等に揃うことはまれ。オーダー製作なら、マット幅を均等に揃えることも、長手方向を若干広めにして安定感を出すのも自由です。

また、フレームデザインの選択肢が増えることも見逃せません。既製品にピンと来るものが無いなら、オーダーフレームで表示される数百種のフレームからご検討ください。

寸法等の入力で数百種のフレームが価格付きで表示されます。

リトグラフ用の入力例としては、マットを[付ける]、マット幅は[50~80ミリ]、窓抜きの形状は[標準四角窓]、マット色は[クリーム10042]といったところが王道です。

版画本紙の余白が大きい場合は、本紙の余白をカットする必要がないよう、余裕を持ったマット幅を入力してください。余白とマットの幅を合わせるのではなく、マット幅を少し広めにしたほうが位置調整の融通がききます。

現代の住宅事情だと、壁のほとんどは石膏ボードです。この石膏ボードに威力を発揮するのが[石膏釘 Jフック]。対荷重も充分、しかも安価な万能額吊金具です。石膏ボードの裏側に、下地の木材は必要ありません。壁にほとんど傷が付かないのも大きなメリットです。

額縁の裏には吊紐が付属します。額縁の背中の隠れる位置にJフックを取り付け、吊紐を引っ掛けて飾ってください。額縁を下で支える額受金具は必要ありません。額縁以外は目に入らず、すっきりと飾ることが可能です。

1. 直接テープを貼るなら[額装専用テープ]

2. 版画本紙に貼りたくないなら[コーナーピタック]

3. 保存性を高める[バリアシート]もおすすめ

4. 額縁を吊り下げるのは[Jフック]が簡単便利!

版画は技法によって多様な広がりを見せています。

版画というと浮世絵に代表される木版画のイメージが強いですが、石版画(リトグラフ)、 銅版画(エッチング、メゾチント、ドライポイント)、孔版画(セリグラフ、シルクスクリーン)といった手仕事による技法に加え、近年の印刷技術の進歩は版画表現の可能性をさらに広げています。原版から写し取るという本来の版画の意味合いとは異なる、ジクレー版画などの作品が現代アートの主流となってきています。

さらに、印刷対象となる素材も従来の紙だけでなく、アクリルやキャンバス、メタルなどに広がっています。アクリルへの印刷は、光沢感や透明感が作品に新たな魅力を与える一方で、空間演出との相性も良く、インテリア性を重視する層にも支持されています。これらの素材を用いた印刷は、現代版画の自由度を高めるとともに、鑑賞スタイルの多様化にもつながっています。

オリジナル版画

作家が版画を制作する目的で下絵を描き、刷り上げられたもの。

版画というとコピー的なイメージがありますが、オリジナル版画は作家自らの手で、あるいは自らの監視下において一枚一枚仕上げられた独立した創作物です。オリジナルの原画が他にある複製画とは明確に異なります。決められた枚数を刷り上げた原版は、壊す、もしくは傷を入れて増し刷りできないようにします。

リトグラフ

石版画。水と油の反発作用を利用した平版形式の版画です。もともとは天然の石灰石を版材にした版画でしたが、石材の入手困難と取り扱いの不自由さから、最近では亜鉛板やアルミ板などを使うのが一般的になっています。表面がギザギザの擦りガラスに油性クレヨンで絵を描いた状態を想像してください。この描画部分は水拭きしても反発して水は付きませんが、油性のものでしたらクレヨンになじんで付着します。この原理を利用したのがリトグラフです。

油脂性原材、硝酸ゴム液などを使ったクレヨン、筆、ペンを用い、版に直接絵を描き、インクの付く部分とはじく部分を作って刷り上げます。リトグラフの最大特徴は制作にあたり、版材を彫ったり、腐食させたり、カッティングあるいはブロッキングしたりする技術的な工程から作家が解放されることです。つまりリトグラフは紙に絵を描くのとほとんど同じ感覚で、自由にイメージ表現ができるのです。

エッチング

日本では『銅版画』と総称されています。銅版にニス状にしたアスファルト、ロウなどを薄くひいた面に、針状の用具で絵を描いた後、硝酸に浸して腐食させ凹凸をつくり、凹部にインクを盛って刷り上げます。最も古い技法は版に直接掘り込む方法で、用具によって『ビュラン』、『ドライポイント』があり、手法によって『メゾチント』、『アクアチント』などと呼ばれているものがあります。

木版画

彫り残した凸部に顔料を付けて刷り上げる凸版形式の版画。ヨーロッパでは油性インクを使うのが普通ですが、日本では水性絵具を使い、和紙に染み込ませるようにバレンで刷り上げる手法が古くから行われています。江戸後期に発達した浮世絵版画は多色摺り版画として当時世界最高の技術と美しさであったことは良く知られた事実です。木版画には桜などの木を縦に割った木目のある面に彫版する『板目木版画』、ツゲなど緻密で堅い木を輪切りにした面に油性インクで刷る『木口木版画』があります。ベニヤやリノリウムもよく使われています。

シルクスクリーン

この技法は簡単に言えば、謄写版印刷(とうしゃばんいんさつ)を大きくしてカラーで刷ったものといえます。木枠に張った絹又はナイロンの上に画像を切り抜いたフィルムを張りつけたり、光化学的に処理した感光剤でインクを通さない膜面を作り、枠内にインクを入れ、スキージーと称するヘラ状のウレタン板で、インクを押し出すように刷り込む技法です。シルクスクリーンは誕生・開発の歴史が浅く、用具・用材も次々と新しいものが生み出されました。セリグラフと同義語です。

ジクレー(ジークレー)

ジクレーとは、吹き付けるといった意味合いを持つフランス語。

ジクレー画とは、簡単に言うとインクジェットプリンタを使った印刷技法です。原版を介して色を写し取る版画とは異なり、デジタルデータをダイレクトに吹き付けるため原版が存在しません。そういった意味では『版画』ではありませんが、ジクレー版画、デジタル版画といった呼び名も定着しつつあります。最新のコンピュータ技術で原画を精密に表現できるジクレー画は、世界中での高い評価を背景に、昨今のアート作品の主流となりつつあります。

同一版を使って

同一の版から摺りだされたものでも作品としては別に扱われる版画作品があります。

用紙違い作品

同一の版から全く同一に摺刷されていながら、用紙の異なっている場合を言います。主に洋紙と和紙の二通りに刷り分けられる場合が多いようです。

手彩色作品

モノクロームで摺刷した作品に、色版をかけるのではなく、作家が自らの手で水溶性の絵具を用いて加彩をしたもの。

アフィシュ

美術展などの開催記念作品として少数部数限定制作された版画ポスターのこと。

あるいは自らの版画原版を使用し、リトグラフもしくはシルクスクリーンなどの技法はそのままに摺刷した、非常にオリジナル性の高いポスターのこと。オフセット印刷などによるポスターとは異なり、原版画の持つ迫力と美しさを持っている。

サイン

サインの習慣は19世紀ごろ始まったといわれています。 各作品ごとに作家が直筆のサインを鉛筆でします。これは作家が自己の作品として認め、納得した出来ばえであることを是認した証しです。

ノーサイン

刷り込みサイン

版上サインとも言われ、刷り上がった作品に後からサインを加えるのではなく、版画として刷られているものを指します。前述のエスタンプに多く見られます。作者の承認がないので、一般的に価値が低いと考えられます。但し、レンブラントなどのオールドマスター、ミューシャ、ロートレックなどの作品では、時代的にサインの習慣がなかったので版内の刷り込みサインが認められます。

エディションナンバー(限定番号・シリアルナンバー)

E.A(Epreuve d artiste)、A.P(artist proof)、H.C(Hors Commerce)

これらの記号の作品は作家用として制作数の1割程度が同時に制作され、作家の所有となったものです。これは作家の記録のため、または制作に協力した人々へのお礼として使用されることが多いようです。コレクターが市場で品切れになった作品をどうしても入手したい場合、作家に依頼してこの記号の作品を分けてもらうことがあります。